La rédaction de mon mémoire de Master sur Blade Runner bat son plein. L'occasion idéale pour faire le point sur ce qui représente pour moi le meilleur du cinéma de science-fiction, par ordre de préférence.

1) Blade Runner, de Ridley Scott (1982) : le plus grand chef-d'œuvre de science-fiction jamais réalisé, visionnaire, puissamment métaphysique et angoissant, d'une richesse esthétique à couper le souffle, sans doute la peinture du futur la plus minutieuse et la plus réaliste du genre, transcendée par la formidable photographie de Jordan Cronenweth et la musique hypnotique de Vangelis. Scène phare : la bouleversante mort du réplicant Roy Batty.

2) Brazil, de Terry Gilliam (1985) : assurément le plus grand film de Gilliam, il s'agit surtout du film le plus délirant et le plus virtuose du genre, d'une portée pessimiste effrayante, aux décors pharaoniques, aux effets spéciaux magnifiques. Scène phare : une poursuite finale totalement déjantée, qui n'obéit qu'aux lois vertigineuses du rêve.

3) A.I. Intelligence artificielle, de Steven Spielberg (2000) : le film de SF le plus émouvant, un conte moderne où se côtoient le merveilleux et le sordide, sublimé par l'interprétation du jeune Haley Joel Osment, les lumières séraphiques de Janusz Kaminski et la tristesse généreuse de la mise en scène. Un choc. Scène phare : l'abandon du petit androïde dans les sous-bois.

4) Alien, le huitième passager, de Ridley Scott (1979) : osmose parfaite de la SF et du genre horrifique, naissance de la plus effrayante des créatures du cinéma, décors dantesques et finale éprouvant. Scène phare : la visite de la planète fantôme, monument d'angoisse et de beauté noire.

5) Wall-E, de Andrew Stanton (2008) : les studios Pixar à leur sommet pour un chef-d'œuvre de poésie cosmique, de drôlerie, de romantisme et de pessimisme, une parabole d'une simplicité et d'une efficacité désarmantes. Scène phare : les 30 premières minutes, muettes et sublimes.

6) Metropolis, de Fritz Lang (1927) : plus de huit décennies après sa sortie, un film qui n'en finit pas de fasciner et d'alimenter toute la science-fiction actuelle, avec ses décors futuristes et ses mouvements de foules colossaux, ses miraculeuses trouvailles visuelles et de mise en scène. Scène phare : la transformation de Maria en robot maléfique.

7) Star Trek, de J.J. Abrams (2009) : une fresque inter-galactique d'une énergie folle, un casting attachant, une partition superbe de Michael Giacchino, un humour permanent, des tableaux spatiaux renversants soutenus par la beauté parfois très poétique des effets spéciaux et des décors. Scène phare : l'incroyable ouverture, un pur morceau de bravoure qui s'achève sur une note déchirante.

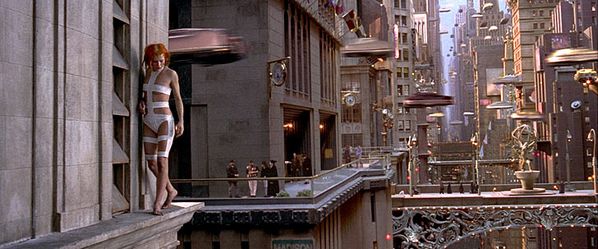

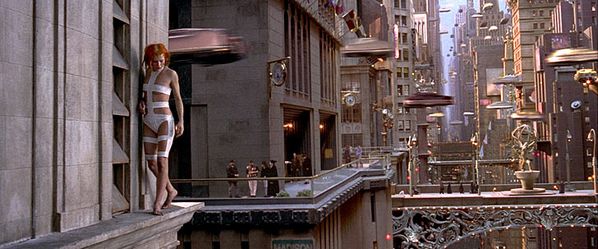

8) Le Cinquième Élément, de Luc Besson (1997) : un film d'action futuriste sans temps morts, aux images de rêve, au casting sensationnel, à l'humour délirant, aux clins d'œil permanents et savoureux. Scène phare : le concert de la Diva Plavalaguna, suivi d'une fusillade homérique.

9) Total Recall, de Paul Verhoeven (1991) : ultra-violent, furieux, malsain, sanglant, oppressant, une fresque futuriste au scénario délicieusement tordu, où Verhoeven malmène allègrement Schwarzenegger. Scène phare : l'exécution sommaire de Sharon Stone par Schwarzy, accompagnée d'une réplique jubilatoire « Considère ça comme un divorce. »

10) L'Armée des 12 singes, de Terry Gilliam (1995) : dix ans après Brazil, nouvelle incursion délirante de Gilliam dans le genre de la SF, brillamment réalisée, visuellement baroque, où l'on découvre un Bruce Willis torturé et un Brad Pitt aussi déjanté qu'inquiétant. Scène phare : la rencontre entre les deux acteurs, dans un hôpital psychiatrique.

10bis) Retour vers le futur (trilogie), de Robert Zemeckis (1985, 1989, 1990) : avec son scénario aussi délirant que magistralement construit, avec ses personnages cultes, son rythme frénétique et ses paradoxes temporels à donner le tournis, la célèbre trilogie de Zemeckis a conservé toute sa fraîcheur et son pouvoir de divertissement hors normes. Scène phare : la confrontation de Marty avec sa famille du futur, dans le second volet.

11) Minority Report, de Steven Spielberg (2002) : osmose rêvée entre le thriller et la SF, dotée d'un scénario détonant inspiré de K. Dick (Blade Runner, Total Recall...), Tom Cruise à contre-emploi, une vision terrifiante du futur reposant sur les images impressionnantes de Janusz Kaminski, une réflexion vertigineuse sur la notion de justice, un finale hautement excitant. Scène phare : Tom Cruise s'immerge dans une baignoire remplie d'eau froide et de glaçons pour échapper à des limiers détecteurs de chaleur.

12) Matrix, de Andy et Larry Wachowski (1999) : on ne présente plus ce film désormais culte, aux scènes d'action fracassantes, à l'esthétique novatrice truffée de trouvailles visuelles, à l'atmosphère tendue en permanence, aux personnages iconiques. Scène phare : Néo revient d'entre les morts pour affronter l'agent Smith d'une seule main, jubilatoire et épique !

13) Dark City, de Alex Proyas (1998) : bijou d'étrangeté presque inconnu du grand public, mais cultissime chez les adorateurs de SF, une mise en scène très inspirée, des effets visuels ahurissants, une ambiance de film noir savamment recréée avec sa nuit perpétuelle, un twist final terrifiant. Scène phare : quand l'humanité dort, le temps s'arrête et des immeubles surgissent littéralement de nulle part, pour transformer le paysage de la ville.

14) Renaissance, de Christian Volckman (2006) : sublime noir et blanc pour un film français d'animation ambitieux, aux scènes d'action explosives, au scénario complexe et aux décors dantesques inspirés de Blade Runner. Scène phare : une poursuite de folie à travers le Trocadéro.

15) Dune, de David Lynch (1984) : film culte initialement destiné à Ridley Scott, à la dimension mythologique saisissante, une fresque épique et baroque soutenue par un casting prestigieux et une bande-originale étonnante signée Toto. Scène phare : Paul Atréides dompte son premier ver des sables.

16) La Guerre des mondes, de Steven Spielberg (2005) : l'un des plus grands cauchemars éveillés du genre, avec sa mise en scène viscérale totalement flippante, ses effets spéciaux d'un réalisme troublant, son traitement original, humain, des scènes de destruction et de panique collective. Scène phare : Tom Cruise court à perdre haleine au milieu d'une foule décimée par le « rayon ardent ».

17) District 9, de Neill Blomkamp (2009) : pour un coup d'essai, c'est un coup de maître ! Blomkamp met rageusement en scène, en employant intelligemment les rouages du documentaire, une parabole fictive à peine voilée de l'Apartheid, à travers la dégénérescence de son protagoniste en territoire ennemi, superbe hommage à La Mouche de Cronenberg. Scène phare : l'ouverture du film, critique cinglante du voyeurisme des médias.

18) 2001 : L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick (1968) : fresque métaphysique inspirée d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke, retraçant des millions d'années d'évolution, ce classique angoissant de Kubrick enchaîne des tableaux d'une beauté cosmique bouleversante et s'achève en un étonnant et hypnotique trip psychédélique, où tout n'est que formes et couleurs. Scène phare : la transformation en fondu enchaîné d'un os en vaisseau spatial tubulaire.

19) Bienvenue à Gattaca, de Andrew Niccoll (1997) : un scénario humain et intelligent, une ode discrète mais puissante à la tolérance, des moments de tension et de poésie, une bande-originale magnifique signée Michael Nyman. Scène phare : la montée infernale d'un interminable escalier en colimaçon par Jude Law à la seule force de ses bras, son personnage étant paraplégique.

20) Avatar, de James Cameron (2009) : une fresque épique et futuriste, dont la splendeur visuelle hors du commun et l'intensité dramatique des morceaux de bravoure parviennent à faire oublier les lacunes d'un scénario très prévisible. Scène phare : la destruction de l'Arbre-maison, d'une ampleur apocalyptique affolante.

21) L'Empire contre-attaque, de Irvin Kershner (1980) : sans doute le meilleur volet de la célèbre saga de Lucas, le plus palpitant, le plus sombre, le plus inventif, le plus beau. Scène phare : la cultissime révélation de Dark Vador à son fils incrédule.

22) Final Fantasy : les créatures de l'esprit, de Hironobu Sakagushi (2001) : même si les images de synthèse font un peu datées, ce long-métrage d'animation reste un spectacle colossal, aux décors plus vrais que nature, à la mise en scène généreuse et inspirée. Scène phare : le finale apocalyptique, au fond d'un cratère.

23) Immortel Ad Vitam, de Enki Bilal (2004) : quelques maladresses visuelles avec un mélange pas toujours très réussi de synthèse et de prises de vue réelles, mais une dimension poétique et métaphysique à couper le souffle, un Paris futuriste hallucinant et une atmosphère mémorable. Scène phare : Nikopol flotte à moitié mort au-dessus de la ville en murmurant les premiers vers d'Une Charogne, de Baudelaire.

24) Starship Troopers, de Paul Verhoeven (1997) : une fresque furieuse et cynique dans une société fasciste et ultra-militarisée, métaphore des États-Unis, proposant des scènes d'action aussi sanglantes que cruelles, un humour noir permanent et des effets spéciaux aussi indétectables qu'effrayants. Scène phare : le siège de la forteresse par des milliers d'insectes géants, version SF et gore du siège d'Alamo.

25) Le dernier combat, de Luc Besson (1982) : sans doute le film le plus méconnu de son cinéaste, mais peut-être bien son meilleur ! Une œuvre profondément personnelle et angoissée, un survival post-apocalyptique totalement muet, aux images pétrifiantes et à la mise en scène aussi minimaliste que tendue. Scène phare : « Bonjour » le seul et unique mot du film, prononcé péniblement par l'immense Jean Bouise.

26) Terminator 2 : le jugement dernier, de James Cameron (1991) : couplant harmonieusement l'action et la science-fiction, Cameron repousse les limites du spectaculaire avec cette suite de son classique de 1984. Robert Patrick est tellement effrayant qu'il vole presque la vedette à Schwarzenegger. Scène phare : une poursuite moto/camion d'une redoutable efficacité, dont on ressort épuisé.

27) Predator, de John McTiernan (1987) : une première partie qui joue à fond la carte de l'angoisse en suggérant seulement la présence du monstre de l'espace, un second temps qui excelle dans l'action bourrine et le survival. Scène phare : l'affrontement final entre Schwarzenegger et la créature, qui mériterait d'être rebaptisé « Le Choc des titans » !

28) Alien 3, de David Fincher (1992) : le volet le plus original et le plus éprouvant de la saga, après l'original de Ridley Scott, un huis clos carcéral affolant d'intensité et de noirceur. Scène phare : le piège final, préparé contre le monstre.

29) Mars Attacks, de Tim Burton (1996) : totalement délirant et jubilatoire, un hommage débridé aux films paranoïaques des années 50, soutenu par un casting orgasmique et un humour ravageur. Scène phare : la cruelle poignée de main entre le Président des États-Unis (Jack Nicholson) et le chef des Martiens.

30) Solaris, de Steven Soderbergh (2002) : hypnotique et troublant, un très beau conte spatial bercé d'illusions et d'angoisses, sublimé par la présence électrique de Natascha McElhone. Scène phare : la traumatisante éjection du simulacre de la femme aimée hors du vaisseau.

31) Terminator, de James Cameron (1984) : réalisé presque sans moyens, une bombe d'inventivité et de mise en scène, où la terreur est permanente, reposant sur l'interprétation glaciale du jeune Schwarzenegger, qui donnait naissance à une figure mythique du genre. Scène phare : la poursuite finale, cauchemardesque jusqu'au délire.

32) La Guerre des étoiles, de George Lucas (1977) : premier volet de la cultissime saga inter-galactique, improbable mais efficace croisement entre le western, le film d'aventures et la SF, reposant sur le charisme de ses acteurs (Harrison Ford et Alec Guiness en tête), l'inventivité de ses effets spéciaux, la grandeur épique de sa musique signée John Williams. Scène phare : Han Solo, Leïa et Luc coincés dans la fosse à ordures de l'Étoile noire.

33) L'Invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel (1956) : 24 heures chrono chez les aliens, où comment un docteur et sa bien-aimée tentent d'échapper à des parasites extra-terrestres, sans pouvoir jamais dormir, de peur de se faire contaminer. Scotchant ! Scène phare : les deux protagonistes poursuivis par une foule menaçante de plusieurs centaines de personnes.

34) La Revanche des Sith, de George Lucas (2005) : l'un des meilleurs épisodes de la saga, qui se démarque par sa noirceur inhabituelle, sa dimension opératique, ses combats dantesques au sabre laser et son finale, aussi excitant que déchirant. Scène phare : la construction de Dark Vador, transcendée par un requiem d'une tristesse infinie.

35) Men in Black, de Barry Sonnenfeld (1997) : mélange détonant de comédie et d'action futuriste, qui vaut surtout pour son incroyable duo d'acteurs (Tommy Lee Jones et Will Smith), sa délirante galerie d'aliens et ses morceaux de bravoure débridés. Scène phare : l'hilarante possession du personnage de Vincent d'Onofrio par un extra-terrestre répugnant.

36) Alien la résurrection, de Jean-Pierre Jeunet (1997) : quand le réalisateur de La Cité des enfants perdus impose sa griffe esthétique à l'univers cauchemardesque inventé par Ridley Scott, on a affaire à un concentré de beauté noire et de tension parfois insoutenable. Scène phare : Ripley parvient à piéger un répugnant hybride alien-humain, qui se fait happer par le vide sidéral à travers un trou dans la coque du vaisseau. Immonde et triste.

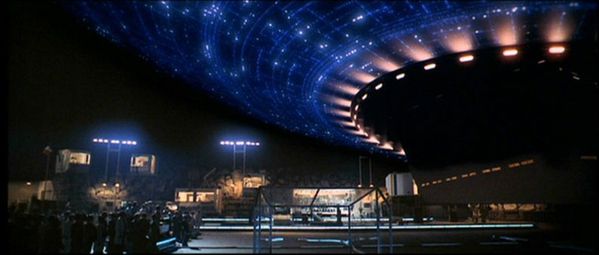

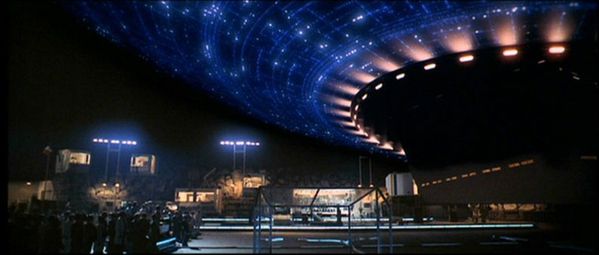

37) Rencontres du troisième type, de Steven Spielberg (1977) : un des sommets humanistes de la SF, un conte aux images magnifiques, au finale aussi impressionnant que bouleversant. Scène phare : le dialogue musical avec le vaisseau-mère, une définition en action de ce qu'est le cinéma.

38) La Planète des singes, de Franklyn J. Shaffner (1967) : adapté du roman français de Pierre Boulle, une fresque qui explore avec âpreté l'altérité la plus radicale, à travers une communauté de singes plus vrais que nature (magie intacte des maquillages). Scène phare : la révélation finale, face à la Statue de la Liberté... à glacer le sang !

39) Aliens le retour, de James Cameron (1986) : le volet le plus spectaculaire de la saga, offrant des scènes d'action et des montées d'adrénaline d'une efficacité redoutable. Le director's cut, plus long de 28 minutes, densifie considérablement l'intrigue. Scène phare : le combat mémorable de Ripley contre la créature, dans son exosquelette de métal.

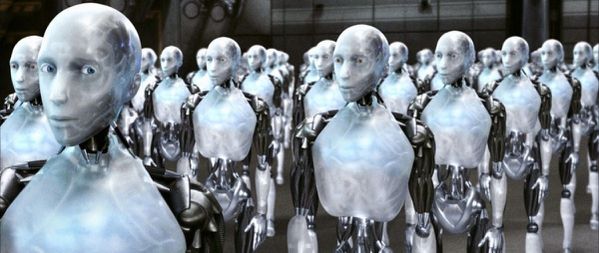

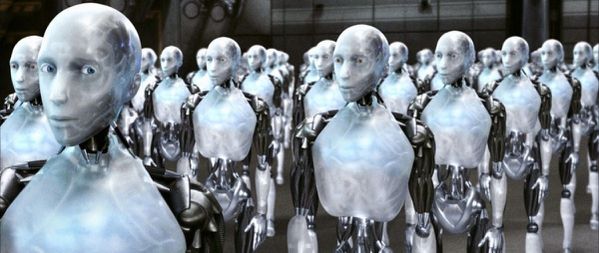

40) I, Robot, de Alex Proyas (2004) : brillante adaptation d'un classique de Isaac Asimov par le réalisateur de Dark City, cette peinture pessimiste du futur vaut surtout pour l'intensité de ses scènes d'action, le charisme de Will Smith et l'animation ahurissante de Sonny, le robot vedette du film, la frayeur qu'inspire le finale. Scène phare : une poursuite vertigineuse dans un tunnel.

41) E.T. L'extra-terrestre, de Steven Spielberg (1982) : presque un cas limite dans le paysage de la SF, puisque la touchante créature éponyme reste le seul élément qui le rattache au genre, ce classique de Spielberg demeure un conte bouleversant sur l'enfance et l'innocence, aux images inoubliables. Scène phare : l'envol des vélos.

42) Le Jour où la terre s'arrêta, de Robert Wise (1951) : une grande parabole humaniste fustigeant la haine de l'autre dans un sinistre contexte de Guerre froide, dont les effets visuels conservent encore toute leur poésie. Scène phare : l'arrivée de Klaatu et sa confrontation malheureuse avec des soldats américains pour le moins hargneux.

43) THX 1138, de George Lucas (1971) : un film étrange, expérimental, malade et angoissé, qui vaut encore pour ses audaces de mise en scène et l'immensité glaciale de ses décors. Scène phare : une attente cauchemardesque dans une salle totalement blanche, vision clinique du purgatoire.

44) Sunshine, de Danny Boyle (2007) : un film bancal, dont le finale manque de peu le sublime à cause d'un personnage de méchant grotesque, mais sauvé par quelques scènes magiques, d'une intensité audio-visuelle et poétique incroyables. Scène phare : la mort du capitaine Kaneda, pulvérisé par son exposition totale au soleil, transcendée par une montée en puissance symphonique dévastatrice.

45) Judge Dredd, de Danny Cannon (1995) : un film qui aurait pu être excellent de bout en bout sans la présence insupportable quasi permanente du cabotin Rob Schneider, mais dont l'intérêt réside dans l'ironie de son propos sur la justice, la grandeur des décors et des effets visuels, le charisme de Stallone. Scène phare : l'entrée en scène explosive du Juge Dredd.

46) K-Pax, de Iain Softley (2001) : un film méconnu, étrange et touchant, aux atmosphères et aux éclairages extraordinaires, où Kevin Spacey nous livre l'une de ses meilleures performances. Scène phare : l'alien incarné par Spacey dessine le système solaire d'où il vient à main levée devant un parterre d'astronomes sidérés.

47) Soleil vert, de Richard Fleisher (1973) : une mise en scène sèche et minimaliste pour une peinture pessimiste de la société du futur, où les humains deviennent cannibales sans même le savoir. Scène phare : la découverte de la monstrueuse vérité par Charlton Heston dans les profondeurs d'une usine alimentaire.

48) Matrix Reloaded, de Andy et Larry Wachowski (2003) : un grand foutoir cybernétique inégal, ponctué par quelques morceaux de bravoure impressionnants. Scène phare : le combat homérique opposant Néo à une centaine de clones de l'agent Smith.

48bis) Matrix Revolutions, de Andy et Larry Wachowski (2003) : un film de guerre au scénario indigent, qui vaut surtout pour ses batailles épiques d'une ampleur colossale. Scène phare : l'invasion apocalyptique de Sion par les Sentinelles.

49) A l'aube du sixième jour, de Roger Spottiswoode (2000) : film d'action futuriste moins balourd qu'il ne le paraît, soutenu par un scénario solide, des scènes d'action originales et un rythme trépidant. Scène phare : Schwarzenegger rentre chez lui pour tomber nez à nez avec lui-même.

50) 1984, de Michael Radford (1984) : adaptation fidèle mais trop courte du célèbre roman de George Orwell, à l'atmosphère dépressive, qui vaut encore pour l'interprétation saisissante de John Hurt, son face-à-face avec un Richard Burton effrayant de sadisme, la bande-originale du groupe Eurythmics. Scène phare : une scène de torture traumatisante avec un rat.

![]()